Parisian Yan Morvan (1954-) made a

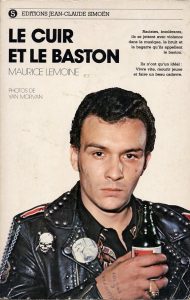

After Yan Morvan published his first photobook Le Cuir et la Baston in 1974, a group of Hells Angels unhappy with how they’d been portrayed came and peppered his house with shotgun shells. At this point, most aspiring photographers would have considered reverting to shooting landscapes and butterflies – but not Yan Morvan.

Yan Morvan est né à Paris en 1954. Après des études de mathématiques puis de cinéma, il effectue des reportages sur les Hells Angels de Paris, puis sur les prostituées de Bangkok. En 1974, il publie sa première photographie dans le quotidien Libération. Jusqu’en 1976, il collabore à l’agence Fotolib de Libération, puis à l’agence Norma. La même année, paraît son premier livre sur les rockeurs, Le Cuir et le baston (prémices d’un travail sur les gangs qui durera vingt ans). Plus tard, il intègre l’équipe de Paris Match, puis celle du Figaro Magazine jusqu’en 1980.

De 1980 à 1988, il rejoint l’agence Sipa et devient correspondant permanent de l’hebdomadaire américain Newsweek, pour lequel il couvre les principaux conflits et même le mariage de Lady Di dont sa photo fera le tour du monde. Photographe indépendant depuis 1988,

Basically, some guy came over dressed in leather with badges and asked to buy a ring with a skull on it. I thought to myself, ‘Who is this guy? He looks really rock ‘n’ roll.’ My look was more traditional Situationist: green parka, beard, really long hair, round glasses, and “Peace in Vietnam” badges. I was a little impressed. I asked what he did for a living and he said, “I’m a rocker.” We spoke for a little while and I ended up telling him that I’d like to take his picture. Since he was a rock star, he said, “Alright, next week.”

He was a butcher’s boy at the time, and he suggested I go over to his place after work. I went, took the pictures, developed them at a friends—obviously the film was stolen—and I did my best to get it back pretty quickly. It was the summer of 1975, July or August. When we next saw each other, the guy said to me, “Come with me, I’m going to introduce you to some other rockers.” My relationship with the gang of rockers started like that. It ended two years later when the book [Le Cuir et la Baston] was released and the Hell’s Angels destroyed my place with their shotguns. I’d moved in between rooms and some poor African guy got it instead of me.

What’s the name of the rocker who introduced you to that scene?

Johnny. Johnny from Montreuil. I used to take him around on a Solex, to see and be seen. He was such a myth. He had the shit beaten out of him regularly. Once, while we were in some shitty bar and he was wasted—he was almost always wasted—he looked at a guy and said, “Stop looking at me or I’ll pull your socks up!” They other guy left, went to his car, came back with his nunchaku, and massacred poor Johnny. It was always the same story. I got my arm broken by some Hell’s Angels, too.

Was it difficult releasing a book at such a young age?

I don’t know. It’s not something I was aware of. It coincided with the time I met Maurice Lemoine, the author. He was working for an agency called Norma, and told me he liked my photos. He was the only one who cared, because at that time no one gave a shit about photographs of rockers. He wrote for it, and that’s how Gang was eventually released. A lot of people were talking about it, Le Monde, L’Express, Le Figaro, and Paris Match, whom I worked for not long after.

Il va consacrer à ce projet plus de 25 ans de sa carrière, durant lesquels il photographie des franges de la société qu’il trouve fascinantes. Ce travail va aboutir sur un livre de 279 pages dans lequel il présente 140 photographies. Une rétrospective des bandes depuis les Rockeurs et les Hells Angels des seventies, en passant par les Skinheads, Redskins et Ducky Boys des années 80 ou les gangs des cités comme les Black Panthères, Mafia Z ou les Black Dragoons… Yan prend donc en photo de l’intérieur ces populations parquées dans des cités dortoirs qui se retrouvent peu à peu enfermée dans le piège de la ghettoïsation. L’histoire des gangs fascine le photographe qui y voit plus que de simple sujets photo mais bel et bien une étude sociologique qui permet également la remise en question sociétaire. La naissance des bandes est profondément liée à celle de notre société, à son évolution, à son urbanisation, à ses évolutions religieuses et culturelles. Ainsi les courants musicaux comme le rock, le punk, le hip-hop et le rap drainent autant de regroupements de valeurs, d’idéaux et d’apparences communautaires et vestimentaires. Comme chez notre voisin américain, les gangs vont peu à peu développer une culture propre et une identité affichée.

Les Blousons Noirs, c’est mon premier travail ! Dès mes débuts dans la photographie, j’ai commencé à raconter des histoires. Les Blousons Noirs, c’est l’histoire que j’ai vécu pendant 3 ans avec les marginaux, les loubards, les fifties, les hell’s angels, proto hell’s angels plutôt, rockers, etc, etc. Ça a commencé en 1975.

On a retrouvé les photos qui à l’époque, dans les années 70, ne parlaient pas, parce qu’il y avait cette espèce de tyrannie de la photo bien faite, qui aujourd’hui ne veut plus rien dire. Qu’est-ce qui est bien fait ou mal fait ? On a un récit photographique qui raconte des années qui sont oubliées. C’était aussi aller dans les concerts, il y avait les bastons, quand on a 20 ans on a pas peur !

C’est vrai que c’était fascinant.

J’ai sorti cette année un livre que la presse a qualifié de monumental, “Champs de bataille”, où il n’y a pas de personnages, tout est fait en couleur, à la chambre 2025. Les Blousons Noirs, c’est tout le contraire : il n’y a que les personnages, ça bouge dans tous les sens, et c’est fait au Leica en noir et blanc. Je me suis dit qu’il y avait un signe, que l’on pouvait raconter l’histoire de toutes les manières, c’est à dire raconter l’ histoire de la guerre d’une manière statique et l’histoire de la société d’ une manière dynamique.

www.kisskissbankbank.com/blousons-noirs-yan-morvan

Yan Morvan, photographer, Le Cuir et le Baston

1975-78 follows blousons noirs to phhotograph them

Blousons noirs nous propose au travers du travail exceptionnel de photoreporter de Yan Morvan un voyage dans les années soixante, soixante-dix, lorsque les blousons noirs règnent alors sur le pavé.

Apaches du début du XXe siècle, marlous à casquette des années trente : c était les « mauvais garçons ». Avec les années cinquante vient le règne des « blousons noirs ». Le rock n roll débarque en France en même temps qu Eddie Barclay qui ramène des États-Unis un nouveau format sonore, le quarante-cinq tours. Il impose des morceaux courts et percutants. Pour une génération née lors du baby-boom des années quarante, c est la révélation. Les vrais ou faux rockers se multiplient. Et certains se constituent en bandes qui effrayent le populo lors des bals populaires, ou le bourgeois à la sortie des concerts des groupes vedettes des sixties.

Le loubard, le blouson noir deviennent les figures d une jeunesse qui fait peur à la France d alors. Si Yan Morvan est reconnu comme l un des grands spécialistes contemporains de la photo de guerre, ses premiers reportages, il les effectue sur ces jeunes à Paris en 1970. Puis il collabore à Libération et publie son premier livre, sur les rockers, Le Cuir et le Baston, début d un long travail sur les gangs qui durera plus de quarante ans. Puis, membre de Sipa Press, correspondant permanent de l hebdomadaire américain Newsweek, il couvrira les principaux conflits dans le monde, mais périodiquement, il reviendra en banlieue et réalisera des reportages sur les bandes et les gangs français.

Il s’intéresse au chaos, à la violence, qu’elle soit manifeste ou juste suggérée. La série Blousons noirsavait choqué au moment de sa publication. Le sentiment de transgression est véhiculé par les photos de ces loubards en noir et blanc prises à la volée, dans l’action.

Il y a du Danny Lyon chez Morvan, car tout comme le photographe américain, il prend le temps de suivre ceux qu’il documente. Il en fait l’expérience. Il a passé près de trois ans avec ces bandes de rockers marginaux et des Hell’s Angels. Le résultat est époustouflant.

Je retrouve Yan Morvan à une terrasse du Marais, non loin de la galerie Thierry Marlat où est exposée la série de photos en noir et blanc sur les blousons noirs.

A ‘rockeurs’ gang of La Bastille photographed by him in 1976 specialised according to Morvan in attacking ‘long-haired’ (chevelu) men with pruning knives, knuckle dusters (poing américains) and bicycle chains.

Le livre sur les blousons noirs sort prochainement.

J’ai déjà publié trois livres. Le premier s’appelait Le Cuir et le Baston, au moment où je suivais toutes ces bandes. C’était un livre de textes incluant un cahier de photos de seize pages; à l’époque l’édition de livres de photos était assez rare en France. Ensuite j’ai publié un deuxième livre, Gang, qui documentait les années 75 à 95. Le point d’orgue de l’ouvrage était mon enlèvement par Guy Georges. Et enfin Gangs Story. L’histoire de ces bandes est indissociable des vagues d’immigration en France.

La page Wikipédia qui vous est consacrée vous présente comme un photojournaliste de guerre.

On dit “Yan Morvan est sulfureux”. Je suis un peu comme un Pygmalion, chaque journaliste a tendance à me mettre dans une catégorie : ça va de l’intellectuel cynique au va-t-en guerre. Donc tout ça est très relatif puisque cela dépend de la personne que j’ai en face de moi. On a écrit que j’avais pris des balles, ce n’est pas le cas; je n’ai jamais été blessé.

Après la sortie des Champs de Bataille, qui m’a apporté une certaine notoriété, j’ai eu envie de faire quelque chose de plus personnel. Blousons noirs tel qu’il sort aujourd’hui est ce que j’avais en tête il y a quarante ans. Ce n’est pas un livre sur les gangs à proprement parler mais c’est un travail politique sur la fracture sociale de la société.

C’est un travail qui traite du déracinement.

Tout à fait. J’avais vingt ans, j’étudiais à la fac de Vincennes. Dans les années 70, les journaux ne publiaient pas de reportages sur le prolétariat. Je documentais un phénomène que personne ne comprenait à l’époque. Ces gens étaient en rupture avec la société, ils n’avaient pas fréquenté les bancs de l’école, ils portaient des croix gammées pour faire chier le monde. Ils allaient chercher des symboles de toute puissance sans en connaître la signification. C’est un comportement typique chez ceux qui sont en perte de repères. N’oubliez pas qu’à l’époque, la photographie sociale ne s’intéresse qu’au monde ouvrier et aux manifestations. Mais ce n’était pas du tout mon truc.

Parlez-moi de vos débuts.

J’ai étudié les maths mais je voulais faire du cinéma. L’un de mes profs m’a mis en contact avec le journal Libération et je me suis retrouvé à faire des photos pour eux. Donc j’ai fait de la presse pour gagner ma vie. J’ai documenté la guerre pendant longtemps, ça ne me dérangeait pas. Et finalement, la photo me convient mieux. Certains vont hurler mais la photo est plus complexe que le cinéma d’une certaine manière. Une photo doit rassembler toute une histoire en une seule image.

Alors que le cinéma déroule l’histoire…

Je présume que vous avez appris la photo par vous-même ?

Les écoles de photo n’existaient pas à l’époque. J’ai tout fait à l’instinct, sans être “pollué”. Je n’avais rien vu avant. Il y a des images dans les blousons noirs qui sont d’une violence et d’une spontanéité que je ne retrouverai probablement jamais.

J’ai entendu dire qu’il y a une histoire de bague à l’origine de votre incursion chez les blousons noirs…

C’était en juin 75. Je vendais des bagues sur la place du Tertre à Montmartre et j’ai croisé ce gars tout maigre avec son Perfecto en simili cuir et ses badges. Je l’ai suivi un moment avant d’oser l’aborder. Il accepte de poser et c’est le début d’une aventure chez les blousons noirs qui va durer trois ans. La grande majorité d’entre eux est issue de l’immigration. Ils vivent en périphérie chez leurs parents et se retrouvent le samedi soir pour une virée sur les Champs-Elysées ou dans un bar. Ils sont dans un état de révolte permanent, armés d’une simple chaîne de vélo ou d’un cran d’arrêt.

*

www.konbini.com/fr/inspiration-2/en-images-loubards-hells-angels-marginaux-decouvrez-la-france-yan-morvan/

Théo Chapuis

Des bandes de jeunes mecs désœuvrés, en colère et violents foutent le bordel aux quatre coins de Paris et les petites vieilles serrent leur sac un peu plus fort en les croisant sur les trottoirs. Rockeurs à bananes, Hells Angels juchés sur leurs motos, Teddies sapés comme dans Happy Days, Yan Morvan s’est donné du temps pour gagner la confiance de cette jeunesse à la brutalité à fleur de peau, en désaccord avec la France de Pompidou ou de Giscard, en quête d’un idéal à la pointe de son cran d’arrêt.

Konbini | C’était quoi le contexte social en France au milieu des années 1970, quand vous avez pris ces photos ?

Yan Morvan| Les blousons noirs participent du début du déracinement : ce sont les enfants issus d’une première immigration, dont la famille vient de Pologne, d’Espagne, du Portugal, et qui ne se reconnaissent pas dans la République. Ils ont en commun de chercher leur idéal dans l’Amérique. On a moins cette fascination de l’Amérique aujourd’hui chez les classes populaires et il y a peut être davantage de fascination pour la chose religieuse aujourd’hui. Ces blousons noirs, c’est les grands-parents des “racailles de banlieues” d’aujourd’hui.

On retrouve aujourd’hui une “twilight zone” avec Nuit debout, les grèves autour de la loi Travail, où on projette ces frustrations d’il y a 20, 30 ans. Ce projet sur les blouson noir, c’est une tentative d’explication des problèmes d’aujourd’hui et de ce qu’on appelle le déracinement.

K | Qu’est-ce que tous ces mecs avaient en commun ?

Il y avait un liant entre eux tous qui était l’Amérique : le nirvana, l’eldorado d’une certaine jeunesse. Et en ces temps-là, les intellectuels français étaient contre l’Amérique. Donc en réaction la frange conservatrice de la jeunesse, étaient pour.

C’est un temps où les jeunes d’extrême droite, dont certains issus du GUD [Groupe union défense, organisation étudiante d’extrême droite, ndlr] se positionnaient en défenseurs des USA car les valeurs étaient alors réactionnaires et conservatrices. Voilà les jeunes que je photographiais.

K | Et au fond, quelles valeurs prônaient-ils ?

La force, la violence. Ce sont des jeunes gens attirés par la puissance alors qu’ils n’ont aucun pouvoir. Leur problème c’était ça : tu l’as ou pas. Et la force c’est la droite, pas la gauche. Par ailleurs si on avait eu un PC très fort ou un Staline français, ils auraient été staliniens. Ils n’ont que leurs muscles, ils ne sont pas allés à l’école. Puisqu’il n’y a plus de guerre, plus de coup de sifflet à la sortie de la tranchée ils choisissent de casser des gueules.

K | Dans vos photos, on prend en tout cas conscience d’un profond malaise social que vous semblez chercher à illustrer…

La haine, la peur de l’autre sont les bases de l’humanité. Dans les années 1970, lorsque j’ai publié certaines de ces photos, on m’a reproché les oripeaux, les têtes de mort, les croix gammées portés par ces jeunes. Mais tout ça c’était leur moyen de se montrer différents, d’exister tout en disant “regardez-nous : on vous emmerde !”.

Et je ne cherche ni à excuser ni à valider, mais c’est ce qui se passe aujourd’hui avec le jihad ! Bien sûr, on parle d’une radicalisation de la violence, mais le discours est le même : “On n’aura jamais vos belles maisons ni votre façon de vivre alors on va vous casser la gueule”. C’est exactement la même chose.

K | C’est pas un peu exagéré de prétendre que les blousons noirs d’hier sont les djihadistes d’aujourd’hui ?

Ces gens ont un idéal, et il faut comprendre qu’il est légitime de leur point de vue. Si on veut combattre le jihadisme, il faut le connaître. Les blousons noirs étaient des inadaptés, nés de parents qui ne parlaient pour la plupart d’entre eux pas le français et n’avaient aucun moyen de s’insérer dans la société. Alors avec les blousons noirs, on se faisait tabasser dans le métro parce qu’on avait les cheveux longs, les jihadistes fonctionnent sur d’autres fantasmes. Or ces violences s’accomplissent en réaction au mode d’existence dominant.

K | Comment êtes-vous parvenu à vous insérer dans ces bandes qui étaient toutes rivales ?

Le reportage, c’est mon boulot. Et puis je suis à l’écoute et j’en ai écouté un qui avait besoin de parler, il m’a proposé de me présenter à ses copains, le reste s’est déroulé comme une pelote de laine. Je leur demandais pourquoi ils ont des têtes de mort, pourquoi ils s’habillaient comme ça… Ils avaient besoin de parler.

Aussi, ils se connaissaient tous. C’était un proto-monde, une quatrième dimension parisienne, un peu comme la scène rock aujourd’hui. Et si je les regroupe sous l’appellation “blousons noirs”, c’est tout simplement parce qu’ils en portaient tous.

K | Hunter S. Thompson, pape du “gonzo journalisme”, est célèbre pour avoir réalisé un reportage-bouquin “embedded” chez les Hells lui aussi. C’était une inspiration ?

Je l’ai lu après avoir traîné avec les Hells moi-même donc non, mais j’y ai pris du plaisir – et le gonzo c’était la norme des reportages à l’époque, notamment avec Actuel.

Quand dans les années 1970 Paris Match a sorti un reportage de mes photos sur 6 pages, ils ont titré avec des mots comme “La haine, leur seule école” ou encore “terreur pour le plaisir”. Au fond le texte était correct mais ils étaient pas contents… et ils m’ont recherché pendant des années, j’ai dû me planquer.

Quelques temps plus tard, j’ai rencontré un Hells à Saint-Germain qui m’a dit “t’as de la chance qu’y’ait du monde sinon j’t’aurais planté”. Alors certains sont fiers d’y avoir figuré et finalement j’ai pas eu de problème, mais l’enfer m’est passé dessus.

K | Quelle est la place des femmes dans un monde qui se veut aussi viril ?

Leur place ? Aucune. Ou presque aucune : des objets. Il n’y a de femme que celle du chef. Dans la tribu, il y a l’engin, qu’il s’agisse de la moto ou de la voiture, et la femme, la plus belle, celle qui répond aux canons américains de l’époque : taille fine, blonde, chaussée de talons, etc. Malgré son rôle de potiche, la femme du chef n’avait pas son pareil pour générer des bastons. Mais en trois ans, j’ai rarement vu les femmes des autres. J’ai éventuellement vu un lieutenant ou deux avec une nana, mais c’est tout. L’abeille règne seule et les bourdons gravitent autour.

K | Aujourd’hui, pensez-vous qu’il y a autant de violence dans la rue ?

C’est surtout une question médiatique : à l’époque les journaux ne s’enflammaient pas autant. Ces années-là, quand il y avait deux morts dans une bagarre quelque part, on pouvait lire un maigre entrefilet dans France Soir deux jours après. Aujourd’hui ce serait énorme ! Avant on s’indignait moins de cette violence : il n’y avait pas la place dans l’actu, il y avait des guerres.

Maintenant le faits divers est devenu le fait principal : on ne parle ni de Syrie, ni d’Irak, on cause des cassages de gueules en manif. Des violences policières, il y en a toujours eu ! Un CRS qui prend un pavé dans la gueule, ça arrivait ! Une nana qui prend un coup de matraque aujourd’hui va faire des milliers de vues sur les réseaux sociaux, mais combien j’en ai pris, moi !

Have you had any other close calls in the suburbs?

When I was working with the gangs in Grigny, I met Amedy Coulibaly, who killed the Jewish people at the kosher supermarket two days after the Charlie Hebdo attack. He told me he had a kalashnikov. Him and the people he associated with were all completely stupid, you know? Uneducated. The real problem in the world is a lack of education. People don’t learn languages, they don’t read books. And the government allows them to be like that because it’s easy. People are more and more stupid because they watch TV and they’re on their iPhones or whatever. In fifty years there will be a disaster, everybody will kill each other.

Post Comment